« Simon Hantaï – L’Exposition du centenaire » ****

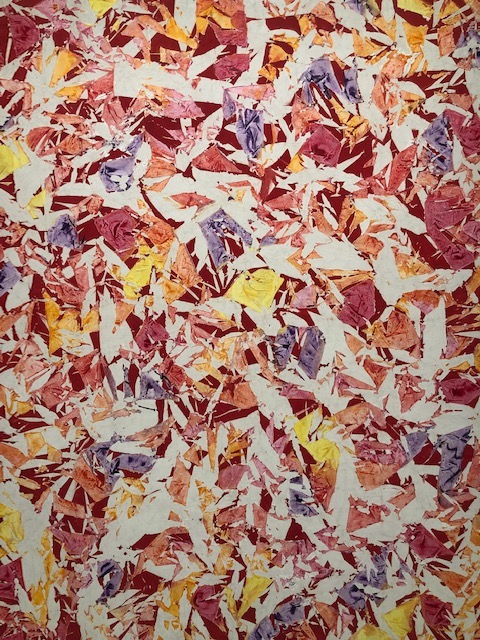

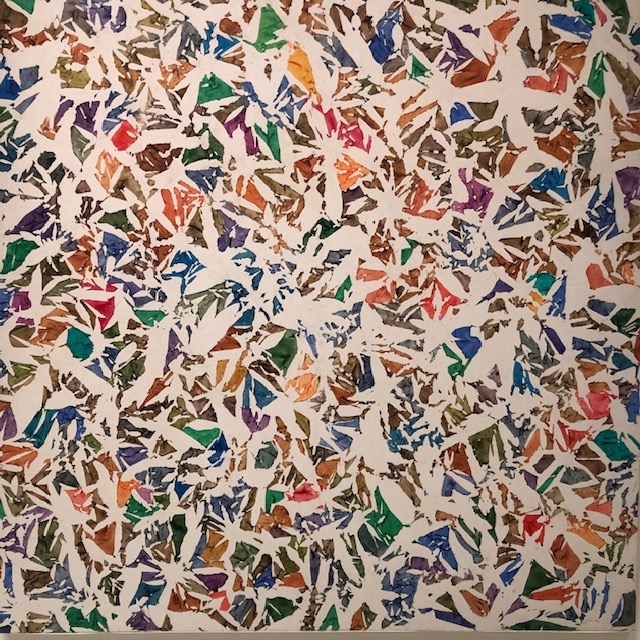

Magnifique célébration du centenaire de la naissance du peintre d’origine hongroise qui n’aurait pas été aussi complexe sans la participation généreuse de sa femme Zsuzsa et de ses enfants. Passionné depuis son enfance par l’art qu’il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Budapest en même temps qu’il milite contre le régime pronazi, Hantaï doit fuir son pays et arrive avec sa jeune femme à Paris où il rencontre André Breton, qui lui met le pied à l’étrier en lui organisant rapidement une exposition. Après l’influence des surréalistes, c’est la peinture abstraite et gestuelle de Jackson Pollock qui le séduit.

Anne Baldassari, la commissaire de l’exposition a choisi de se concentrer sur les quatre décennies – des années 60 au début des années 2000 – où il invente et expérimente le pliage et nous présente plus d’une centaine d’œuvres réalisées à cette époque. De petits textes à l’entrée de chaque salle nous détaillent brièvement les différentes techniques du pliage et au-delà, les multiples recherches qu’il a entreprises pour donner à sa peinture une nouvelle dimension. On aurait aussi pu appeler l’exposition « L’œuvre pliée sous toutes ses formes de Simon Hantaï » des Mariales aux Tabulas. Alors qu’il choisit abruptement en 1982 de se retirer pour arrêter d’alimenter la machine commerciale artistique, il travaille en secret dans son ‘dernier atelier’ jusqu’en 2004. C’est dans la spectaculaire Fondation Vuitton au Jardin d’acclimatation que l’on découvre ces grandes toiles colorées restées inédites jusqu’à aujourd’hui ! Influencé par Matisse, il a lui-même fortement influencé des artistes comme Michel Parmentier et Daniel Buren qui a réalisé, en hommage à l’artiste, un travail in situ et in progress tout l’été. Un catalogue passionnant, abondamment illustré, écrit par la commissaire et publié chez Gallimard complète brillamment l’événement.

A mes yeux, une exposition incontournable qui vaut le voyage.

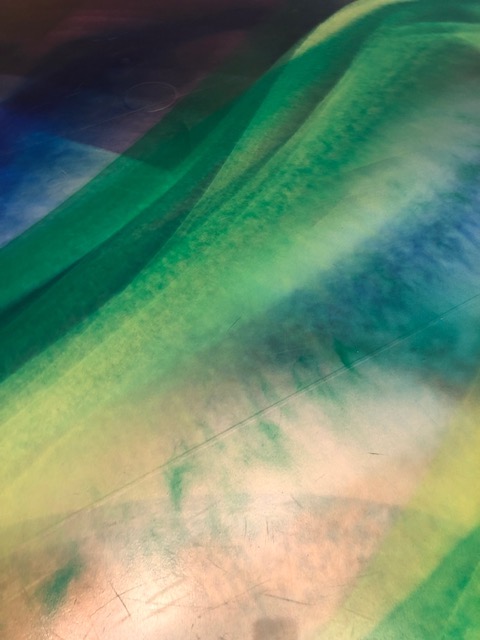

« La couleur en fugue » *

Ou quand la peinture sort de son carcan, se libère de son cadre, du champ habituel et restreint de la toile. Cinq grandes figures artistiques contemporaines – Steven Parrino, Niele Toroni, Katharina Grosse, Sam Gilliam et Megane Rooney – envahissent l’espace en jouant sur le rapport couleur/support. Des toiles suspendues au plafond de Gilliam au sol et aux murs peints de Grosse, on se trouve face à des installations éphémères qui démontrent avec force que la peinture n’a pas pas encore dit son dernier mot.

Jusqu’au 29 août 2022

Fondation Louis Vuitton

www.fondationlouisvuitton.fr

« Une seconde d’éternité » ***

Si je n’ai aucune affinité particulière avec la collection de François Pinault que j’ai découverte il y a quelques années à Venise au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana, bien que j’admire réellement la démarche, je suis beaucoup plus sensible à ce qu’il montre à la Bourse de Paris. Rénovée récemment par l’architecte japonais Tadao Ando – dont c’est la réalisation la plus importante en France-, elle est devenue en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, un haut-lieu incontournable de la culture parisienne. Troisième exposition, si je ne me trompe, depuis l’ouverture dont toutes les œuvres proviennent de la collection (c’est le principe), « Une seconde d’éternité » explore notre rapport au temps et à ses différentes dimensions : court ou long, rapide ou lent, intense ou faible selon le contexte, notre perception et/ou notre mental avec des artistes comme Philippe Parreno, Felix Gonzalez-Torres & Roni Horn, Dominique Gonzalez-Foerster, Rudolf Stingel, Larry Bell, Liz Deschenes, Nina Canell, Miriam Cahn, Carrie Mae Weems, Sherrie Levine et même Marcel Broodthaers.

Au sous-sol sont projetés trois films, témoins du passage de ce dernier de la poésie aux arts plastiques, dont « Une seconde d’éternité » appelé ainsi d’après une idée de Baudelaire : en projetant sa signature réduite à ses initiales M.B., le père du surréalisme renvoie au caractère illusoire des images et mène « une réflexion sur la temporalité, la dilatation du temps allant de l’instant (une seconde) à l’infini (son éternel retour.)

Une exposition qui donne le temps en pâture à ces mains créatrices qui le transforment en œuvres plastiques, spatiales ou visuelles censées interroger le visiteur. La palme revient certainement à Philippe Parreno, artiste franco-algérien pluridisciplinaire (1964) qui nous accueille dans la Rotonde avec une œuvre d’art totale dont nous faisons partie intégrante du processus. Je ne vous en dirai pas plus sinon que l’on met un certain temps à se demander face à quoi on se trouve ? Son, mouvement, lumière habitent l’espace avec une énergie qui nous dépasse et bouscule d’emblée notre rapport au temps.

Des galeries attenantes au rez-de-chaussée (n°2) comme celle de Felix Gonzalez-Torres et Roni Horn, deux figures incontournables de la scène artistique contemporaine dont j’ignorais les affinités et la relation amicale qui les unit jusqu’à la disparition prématurée du Cubain ; celle avec les trois triptyques de Rudolf Stingel au 2eétage (n°4) où l’artiste nous explique étape par étape comment il les a réalisés et au même étage, les photogrammes de Liz Deschenes où nous nous voyons en train de voir, un moyen de nous aider à comprendre la construction de l’objet photographique ; celle où Sherrie Levine (n°5) revisite une série d’Alfred Stieglitz qu’elle décompose en 36 images monochromes et enfin, le jeu des parois de verre de Larry Bell (n°7) dont nous sommes une composante de l’œuvre sont heureusement plus abordables.

N.B. : Belle initiative que celle d’avoir demandé à des étudiants en arts plastiques de proposer au visiteur, de manière informelle, des explications qui sont leurs analyses personnelles et interprétations qui bien qu’elles n’engagent qu’eux-mêmes (ils insistent sur ce point) sont éclairantes.

Jusqu’au 26 septembre 2022

Bourse de Commerce – Pinault Collection

www.pinaultcollection.com

« 23: 56: 04 par Ann Veronica Janssens » ***

Est-ce une forme de consécration pour l’une de nos plus grandes artistes belges d’avoir accès au Panthéon ? Elle pouvait choisir un lieu à l’invitation du Centre des monuments nationaux et on lui a proposé le Panthéon ! Réfléchir à un projet à partir du pendule de Foucault, celui qui est la preuve matérielle du mouvement de la Terre, n’est-ce pas exceptionnel ? Elle a réalisé une installation qu’elle a intitulée « 23: 56: 04 », la durée du jour sidéral terrestre qui met en valeur toute l’architecture du lieu : un miroir sans tain de dix mètres de diamètre, placé sous le pendule pour en suivre la trajectoire « selon des points de vue multipliés et originaux et établir par une inversion, une nouvelle relation avec la force architecturale et démesurée du lieu. »

Une manière magistrale avec des moyens très simples de nous donner à voir le lieu sous une autre perspective, en exploitant à la fois l’espace et le temps de ce monument incontournable du patrimoine historique, architectural et culturel français. A voir.

Jusqu’au 30 octobre 2022

Panthéon

www.paris-pantheon.fr

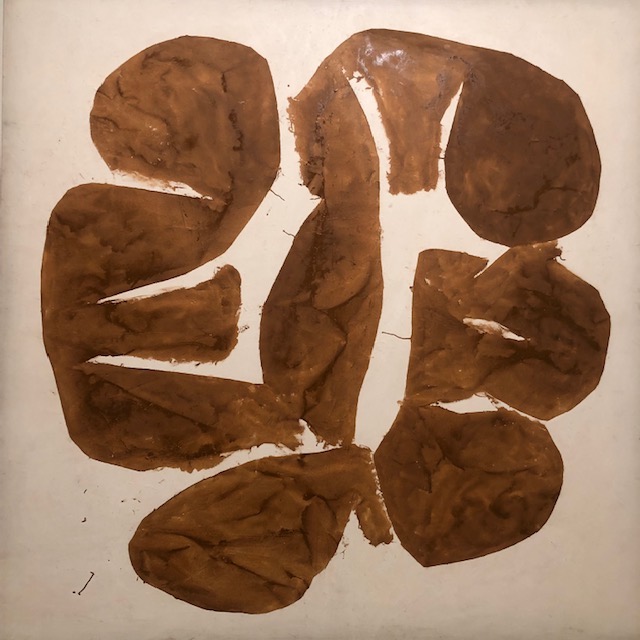

Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori ***

En commençant à peindre à 80 ans, Sally Gabori (1924 – 2015) est devenue l’une des plus grandes artistes contemporaines australiennes de ces vingt dernières années. Il ne lui a fallu que quelques années pour s’imposer, tel un ovni, sur la scène artistique tant nationale qu’internationale. En 10 ans, elle a créé une œuvre unique, détachée d’un quelconque courant artistique, même au sein des grandes tendances de la peinture aborigène.

Originaire du clan kaiadilt, le dernier peuple côtier de l’Australie aborigène à être entré en contact avec les colons européens, Sally a vécu avec sa famille sur l’île Bentinck, dans le golfe de Carpentarie au nord de l’Australie une vie traditionnelle, basée sur les ressources naturelles du lieu. Obligée de s’exiler, à la suite de graves intempéries, elle arrive avec sa famille dans la mission presbytérienne de l’ïle Mornington. C’est là qu’à 80 ans, elle découvre la peinture au centre d’art local. Et c’est un choc. Elle commencera à peindre et ne s’arrêtera plus. Des toiles qui semblent abstraites alors que les couleurs, les formes, les surfaces et les formats font référence à son passé.

Une liberté formelle qui s’exprime de manière monumentale et éclatante à travers les deux mille toiles qu’elle peint durant ces quelques années ! Une œuvre à la signification profonde qui évoque autant des références topographiques que des récits familiaux et ethniques.

Un parcours aussi surprenant qu’original que l’on a la chance de découvrir à Paris, grâce à des prêts des plus grands musées australiens tels que la Gallery of Modern Art, la National Gallery of Australia, etc.

Une incroyable épopée racontée à travers un univers pictural saisissant.

Jusqu’au 6 novembre 2022

Fondation Cartier pour l’art contemporain

www.fondation.cartier.com

Texte & Photos Virginie de Borchgrave